|

Dave digs Disney/Dave Brubeck

Paul Desmondはどこまでがテーマでどこからがアドリブなのかわからない。原曲を知らないでなんとなく聞き流していると、アドリブの部分を曲だと勘違いしてしまう。かようにメロディライクなアドリブを吹く。「When

I wish upon a star」では、最初のピアノからしていきなりメロディフェイク→アドリブへと展開していって、そのまま Desmond

のアドリブソロ へと引き継いでいくのだが、もはやWhen you wish upon a starではなくなっている。まるで別の曲を吹いているみたいにアドリブラインが美しいのだ。あ、ちなみにジャケットはピアノのDave

Brubeckなのでお間違いなきよう。 |

|

Embers Glow/Jane Fielding

これはズバリ冒頭の表題曲である。最初に国内盤のLPが発売されるまでは「超」が付くくらいの幻盤(あえて「名盤」とまでは言わないが)であった。そんなに上手くもないのに、雰囲気で聴かせる。なんか、適度な距離感がありながらくいっと引き込まれるという、いまひとつよくわからない不思議な空気感といったようなものがある。私の好きなシンガーのパターンである。彼女の人生もう1枚のアルバム「Introducing」は、現在も容易に入手できるのだが、なぜかこちらは、おそらく1991年にCDがリリースされて以来、再発されていないのではないかと思う。個人的には、こっちの方が好きなんだけどね。 |

|

Come fly with me/Pim Jacobs

音が抜群に良い。いまどきの「いい音」はどうしてもアンプリファイドされたベースの音が気になるのだが、これにはそれがなく素直に聴ける。ピアノも十分厚い。タイトなタイコ。まさしくヨーロッパの音がする。米盤だとこうはいかないだろう。で、1曲めだ。心地よいミディアムテンポに乗った粘るようなスィング感が見事である。素晴らしい。ピアノトリオのスタンダードともいえるのだが、それでいてちょっとだけ毛色が違うというか、そのあたりがツボなのである。全体的に、渋いけどいい曲を採りあげている。これを買ったときには、わが意を得たりとばかりに感激しながら車の中で繰り返し聴いていた。 |

|

Among my souvenirs/Joni James

Joni Jamesは、かの寺島靖国氏が入れ込んでいた歌手であるが、なるほどいい味がある。いわゆるJazzシンガーではないので、それ故にというかレパートリーが多様で、スウィンギーなものからポピュラーソング、宗教的な色合いのあるもの、イタリア語やフランス語で歌っているものなど、50年代半ばから60年代半ばまで約10年の間に、たくさんのアルバムがリリースされている。がしかし、個人的にいちばんしっくりくるのが、これ。言ってみれば小唄みたいな感じのものが多いのだが、とにかく①〜⑤あたりの歌いまわしなどは絶品。この部分を聴いていると、なぜか春をイメージする。そして幸せな気分に浸るのだ。 |

|

Emotion/Tetsuro Kawashima

なんといっても⑨である。よく見ると「この道」ではないか。「こぉのみぃち〜わぁ〜、いつぅか〜きた〜み〜ち〜」のあれである。川嶋は、日本の曲の美しさとJazzのアレンジの相性がいいということを知っていて、コンサートの中で必ず1曲は日本の曲を演奏する。彼が松江に来たときに、このCDのジャケットにサインをもらったのだが、マジックが乾ききる前にビニールに収納してしまい、ご覧のとおり少し滲んでいるのが悔しい。ついでにTシャツにもサインしてもらったのだが、だからといって彼のようにサックスが上手くなったわけではないので、これまた残念なことである。

|

|

Last date/Eric Dolphy

なにを隠そう、私が生まれて初めて買ったJazz レコードである。1979年か80年かそれくらいだったと記憶しているが、計算がしやすいという理由から、1980年を公称「Jazz元年」としている。つまり、今年で27周年とかわかりやすいのである。さて、それはさておき

Dolphy といえば本道(?)のアルトサックスではなく、バスクラとフルートだ。まるでとぐろを巻いて襲いかかってくるようなバスクラには、魂をえぐり取られてしまうようだ。そもそもバスクラという楽器は、

Dolphy が吹いているようには吹けないものらしいのだが、彼はそれで①Epistrophy ③Madrig Speaks, the Panther

Walks のような唯一無二の音世界を築いてしまっている。一方フルートの美しさといったら、これまた他に比類のない、冷たく燃える情念の炎である。あまりにも有名な⑤You

Don't Know What Love Is を聴いていると、気づかぬうちにすっと魂を抜き取られてしまうようだ。北風と太陽の話ではないが、Dolphy

の場合、どちらにしても外套ならぬ魂を奪われてしまう結果になるのだから、たちが悪い。で、アルトサックスはというと、ふつうに聴いているとバスクラと区別がつかないのである。これまた尋常ではない。アルトのようなバスクラなのか、はたまたバスクラのようなアルトなのか。孤高の天才は、この録音の1ヵ月後にベルリンで急死する。自分の魂を削っていたのだ。 |

|

The cool voice of Rita Reys vol.2

Rita Reys といえば、もう1枚の「Cool voice of …」や「Jazz pictures」の方が有名だが、個人的には、3枚のなかでいちばんJazzっぽくないこれが最高であると考えている。④Keepin'

myself、⑥Spring can really hang you up the most、⑧There is no greater love、⑩Where

are youなどシブめの曲が目白押しで、彼女のクールヴォイスとよくマッチしている。ジャケットも秀逸で、こんなやつこそ是非、LPで持っておきたいものである。オリジナルのLPだったら8万くらい出してもいいや、という気にさせられる。相場は5万くらいらしいのだが、それくらい奮発してみようかと思わせるほどトータルで素晴らしいのである。 |

|

French Ballads/Barney Wilen

Barney Wilenの最高傑作である。といっても、そうだそうだと認めてくれる人は少ないだろう。がしかし、なんといっても①の「詩人の魂」なのである。これを聴くと、どこまでも晴れ渡った無限の青空のように、心が晴れ晴れとするのだ。故に最高傑作なのである。彼ほどのキャリアと実力があれば、ほかにもいいやつがいろいろあるだろうと思われるに違いない。それもある意味正しい。しかしながら、2曲め以降どんな曲があったのかよくわからない程度であるにもかかわらずこのアルバムをトップたらしめている「詩人の魂」一発の存在感に圧倒されるのである。

|

|

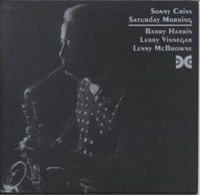

Saturday Morning/Sonny Criss

「のぼせモン」。激昂あるいは激情しやすいタイプの人のことである。Sonny Crisssを聴いていると、まさにそんなイメージである。彼が人間的に本当にそうだったのかどうかはわからないが(本なんかに書いてある内容から察すると、むしろ控えめなのかな〜)、彼のアルトは声が大きいくせにかつ雄弁であるから、ずっと聴いていると、けっこう疲れる。つい「まあまあ、落ち着け」と言いたくなるのだ。で、落ち着いたらどうなるかというのがこれである。①で、びっくりするくらい落ち着き払って訥々と語りかけてくるのであるが、いつの間にか切々と訴える方向に切り替わっており、それに気づいたときにはすでに術中にはまってしまっているというあんばいである。もともと雄弁であるから言いたいことはちゃんと言い切っているし、ちょっと力を抜けば、ずいぶん大人の音楽になっているではないか。いい意味で、こんなに迫力のあるAngel

eyesは他では聴けない。なんて、ちょっとマイナスなところからスタートしてSonny Crisssを語ってみたのだが、私自身、このうるさいアルトに一時ハマっていたのは事実である。そのきっかけになったのは、間違いなくこのアルバムである。サウンドやジャケットのすべてに、xanaduの渋いレーベルカラーがよく出ている。

TOPに戻る |